(原文:https://evetravel.wordpress.com/2016/02/13/space-oddity/)

|

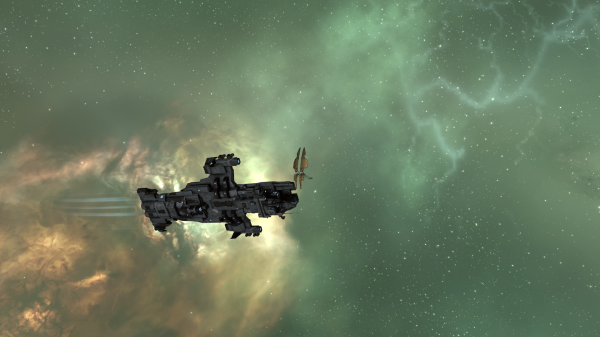

| トム少佐のシャトルはシステムの辺境を彷徨っていた |

100光年を1時間足らずで移動できる時代になったけれど、その昔、宇宙旅行というのは今よりずっと時間のかかる上に、慎重に進めなければならない事業だったことを強く思い起こすことがある。その時代の宇宙飛行士といえば、食生活をプロテイン錠剤に頼り、急な減圧に備えて常にヘルメットを装着しなければならなかった(訳注:デイヴィッド・ボウイの楽曲「Space Oddity(スペース・オディティ)」には、トム少佐という宇宙飛行士がプロテイン錠剤を飲み、ヘルメットを被る様子が描かれている)。ある意味、その時代の宇宙旅行は今よりもっと優雅だったとも言える。宇宙のどこに到達するかは問題ではなく、また到達にどれだけ時間が掛かるかも関係なかった。だが、我々の祖先が古郷との繋がりを絶たれた頃に比べると、私たちの見上げる星々はずいぶん様子が変わってしまった。今や、宇宙旅行は混乱に近い忙しなさで入り乱れている。私たちはステーションからステーションへと急ぎ、荷物を積み込んでは、積み降ろし、必要ならそれも爆破し、ただただ同じ行程を繰り返している。だがひょっとすると、私は必要以上に色眼鏡でもって過去を振り返っては、かの時代を宇宙旅行の黄金時代のように思っているだけと言えるかもしれない。

|

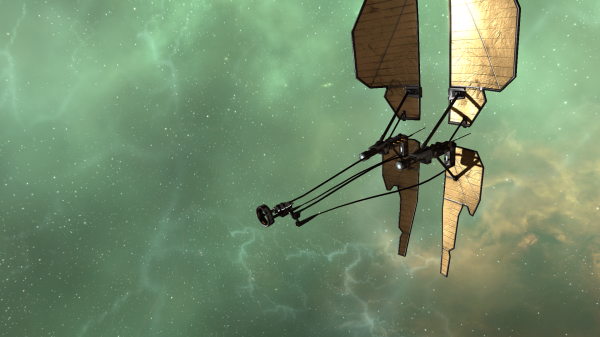

| Scientiaがシャトルの周りを飛行する様子 |

別件でワームホールの調査を進めていたとき、クラスタに面白いものが出現したから今ならちょっと出掛けるだけでお目にかかれるという知らせが入った。スペース・オディティのようなものが現れたのだ。見たところ、動きは非常にゆっくりしているとのことだった。その何者かが姿を眩ます前に現場へ駆けつけなくてはという焦りを感じながら、New Edenの見知った場所へと出られるワームホールを特定すると、私はすぐさまFountain(訳注:New Edenの西部に位置するリージョン)を目指して出発した。情報によれば、その場所に今ならいるとのことだ。スキャンをかけると、小さいが妙なサイトがすぐに見つかった。だが悲しいことに、当初の探索用フィットのTengu(訳注:Caldari国の戦略的巡洋艦。カスタマイズの自由度が高く、探索用の装備とも相性が良い wiki)と、これに加えて各種インプラント、ファクション品のスキャンプローブ、スキャニングスキルも最大まで取得済みなだけでは、具体的な地点にワープできるほど十分な精度でサイトを特定することができなかった。実際、愛車のScientiaは主に「Scan Rangefinding ArrayⅡ」(訳注:スキャン強度を増加させるモジュール)を追加するなど、いくらか装備を変更しなくてはならなかったが、お陰でようやく例のサイトへ直接ワープすることができた。ワープ航法から抜け出すと、Auraはトム少佐のシャトルについて話し始めた。彼女がこの手のものについて話すとき、期待外れであることがなかった。

この奇妙なシャトルはゆっくりとシステムを横断していき、あらかじめ決められた航路をなぞって行くようですが、どこから来たのか詳細は不明です。シャトルの設計にはいくつか現在の船舶との類似性が確認できますが、類似する既存の船舶より数世紀も昔に建造されたようです。

スキャンの結果、このシャトルには一人用の居住空間があり、過去に搭乗員がいたようですが、現在は空席となっています。かつてこのコックピットに座るパイロットがいたという記憶の中を、ただ静かに航行していくようです。

|

| シャトルはガス雲の中でぽつねんとしていた |

きっとこの奇妙なシャトルに近付くためには、迷路のようなものをくぐり抜ける手続きが必要になるんだろうと思っていた。だがそこで見つけたのは迷路ではなく、一隻のシャトルだった。太陽風が吹く間だけ動ける、帆船のようにしか見えないシャトルが、淡く輝くガス雲の只中にあった。もちろん、この船がZephyr(訳注:特別版フリゲート艦 wiki)に似ている点は見過ごせないが、Auraの分析によるとこのブリキ製マシンはZephyrよりうんと古い設計らしい。シャトルは非常に変わった動きをしながら漂っていた。そのデザインは、不変であることと、星から星へと滑走する優雅さを物語るようだった。ただ、この宇宙船はひょっとすると自分の行くべき道を知っているのではと思わずにはいられなかった。たとえ行き先へ導く操縦手が居ても、居なくても、このシャトルは自分の望む道を知っているに違いない。しばらくすると、シャトルはD-Q04X(訳注:Fountainに属するシステムのひとつ)の辺境から明らかに離れ始め、New Edenの別の美しい星々へと旅立っていった。あのシャトルが次はどこへ行くのか、今の私にはさっぱり分からない。だが、できるだけ目の前に来たものに耳と目を凝らして、知り得ることを知ろうと思う。

|

| 暗がりの中、我々は孤独だった |

いい加減、このままだと宇宙の藻屑になってしまいかねないので、そろそろ移動して、またあの遠大な調査に戻ることにした。Anoikisの調査ではずいぶん時間を無駄にしてしまったことを思うと(訳注:Anoikis銀河はワームホール空間のこと。筆者は当時、Anoikis銀河とNew Edenの関係を解明するプロジェクトに従事していた)、その時はむかっ腹を立てたくもなった。だがそうではなく、こうしてただ座り込んで星々の間に漂っているだけの時間を過ごせたことに感謝できるくらい、大人になるべきなのだろう。結局のところ、日夜延々とAnoikisを特定する作業には確かに何かしらの優雅な単純さがあったし、Anoikisに関して私自身にも変なこだわりがあることが分かった。今、私はクラスタを遠く離れて、ブリキ缶に座ってここから何が見えるか眺めている。トム少佐がシャトルから見上げた空と、そう違いはないのではないかと思う。トム少佐には一度も会った試しはないが、私と彼にはどこか似通ったところがあるのではないかと思わずにはいられなかった。私も彼も宇宙の暗がりを彷徨い、それぞれのやり方ではあるが、共通しているのは、私たちは共に「Starman」だった(訳注:「Starman(スターマン)」というデイヴィッド・ボウイの楽曲がある。歌詞の中でStarmanは、何かを届けたいと願いながらも、空の上で待ち続ける存在として描かれる)。

(訳者よりコメント:今回の記事はデイヴィッド・ボウイの「Space Oddity(スペース・オディティ)」という楽曲の歌詞になぞらえたり、対比されてある箇所がいくつもあります。もしお時間がありましたら、上記楽曲の歌詞を参照されることをおすすめします。)

翻訳:渋丸

![C8N8O16[oncbn] Blog](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLOktEPnplYhD77oK1-pP2LAvfKqRIG6wIVGSEmKomxRuFdcAawAKbiArdFcfSgB6JpFeO3AklQ3ds0p0b735IpEQok07gNd0CRJGs-7rBwDjJvqVQPjlgR6xrNyQNGzEa3GYd7OrzyDcA/s1600/ONCBC%25E3%2583%25AD%25E3%2582%25B4+%25E3%2583%25A1%25E3%2582%25BF%25E3%2583%25ABver.png)

0 件のコメント:

コメントを投稿